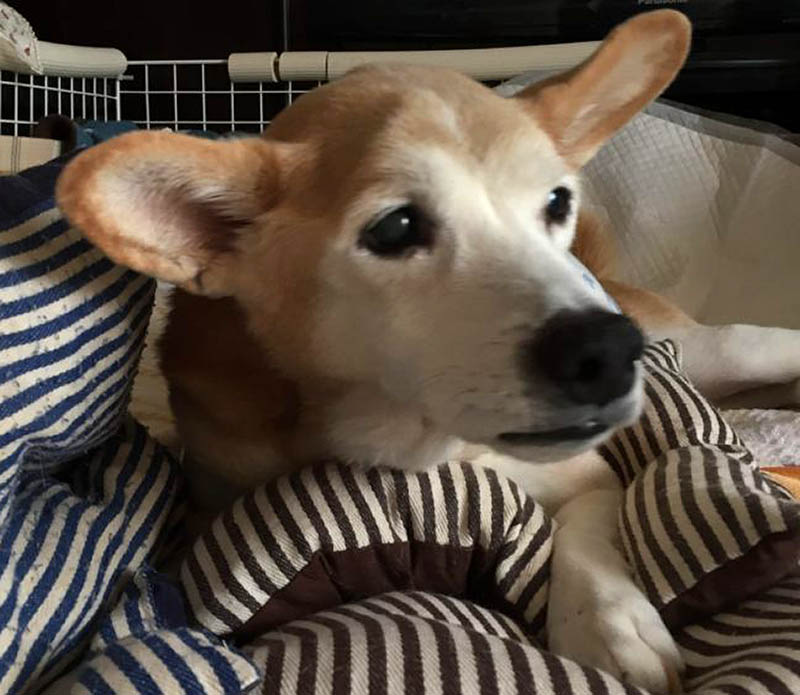

ろくすけの闘病記:癲癇(てんかん)4話

2015年8月26日 午後2時半

初めての昼の発作。

たまたま傍にいたので気づくことができたのだ よかった。

深夜の発作と違い、静かな痙攣、静かな発作。

●

痙攣時間は1分半から2分弱と短め。

短かったし、吠えることもなく終わったのも初めて。

失禁もなくよだれだけ。

昼に発症したことがショックはあるが、幸いにも軽い発作だったので、動揺はなかった。

●

手を噛まれないように、首の後ろからクッションを入れて頭を高くする。

頭を高くすることは有効だと、噂で聞いたので早速試してみたのだ。

すると――、なんととくすけ、目が見えたようになり、立ち上がろうとする。

――よしこれ採用!

●

しかしながら、足自身の力はなくて立てない。

とにかく、これが徘徊の始まりのサインなので、急ぎサークルをセッティング。

徘徊は今までと違い、パワーもなく、時間も短くて、そのまま床に倒れこんでからウトウトし始めた。

病院へ電話

夕方5時になり病院へ電話。

今回は軽度であること、通常に戻りつつあることを伝えると、様子を見ることになった。

明日は病院が休みだが、何かあれば折り返し先生が連絡くれるとのこと

あぁ、ありがたい。

●

落ち着いてきたので、ろくすけをサークルから出してみると、水をがぶのみ。

ブロッコリーも食べた。

それご飯だ! はい完食!

食いしん坊はやはり、食いしん坊であり続けてほしい。

ただ、うんちもおしっこもしないので、今晩はおむつだな。

――と、思ったら、外に出すやいなや 大量のおしっこ。

うんちはしないけど、ま、いいか。

これで落ち着いて夜、寝てくれれば。

●

ところで、ろくすけの場合、全て睡眠中の発作であり、発作前の兆候というのはない。

というより 私も寝ている時間なので発作直前の様子はわからないのである。

ただ発作が起きるようになってからは、体をびくっびくっと震わせる、チックのような症状や、口をくちゃくちゃさせる(チューインガム発作とういらしい)動作が頻繁になった。

これがあったから即発作 というのはないのだけど

調子は良くないんだろうな

●

てんかんには特効薬がないのが悲しい。

でも病気と付き合っていくことで、ろくすけとの濃密な時間が増えたことは確かだ。

悪いことばかりではないのかな。

――突然の発作に驚いた(4/6)つづく――

作:きづあすか

▶きづあすか:作品一覧

Follow @KIZASKA

――次話――

深夜3時、久しぶりの発作。

防水シートがあるから、失禁してもへっちゃらだ。

徘徊に備えサークルを用意する。

と、ろくすけはその中で、ぐるぐるぐる。

気付け薬のごはん。

――はい、完食!

慣れてくる。驚かなくなる。

でも、発作の間隔は短くなった――

――前話――

2回目発作から更に約2か月。3度目の発作。

――2か月周期か?

頭を起こそうとした瞬間だった。

混乱してかあちゃんの手を本噛み!

「痛!」

それからは、前回同様歩く、歩く、歩く……

薬の処方が増量になった。

次の発作も来るのかなあ?

怖いなぁ……

●

この記事は、下記のまとめ読みでもご覧になれます。

この記事は、下記の週刊Withdog&Withcatに掲載されています。

●

――この章の1話目です――

深夜、突然の癲癇初発作

痙攣が止まると、吠えた。

「ワオーン ワオーン ワオーン」

1分以上も。

本人は何が起きたのかわからず、パニック状態なのだ。

そして、よたよたと起き上がると、

歩く、歩く、歩く

これが、ろくすけの闘病の始まりでした。

●

――この連載の第1話です――

今日から、きずあすかさんの愛犬、ろくすけ君の闘病記を連載します。

病名は癲癇。ある日突然に発症しました。

「あの病態は、飼い主の心を乱します」

その言葉に、経験者の方は皆うなずくことでしょう。

初回は、闘病記を残す理由です。

●

闘病を考える

愛犬の闘病で悩む飼い主さんは多い。

それは見えない不安が、心にのしかかるから。

これからどうなる? いつまで続く? 医療費は?

見えないものは仕方ない。しかし、見えているものはある。

不安に怯えるのではく、どうか前向きに。

●

闘病記のヒント

闘病の奇跡は呼び込むもの

闘病記を読むと、奇跡的に治るという表現に時々出会います。

しかし奇跡は、待っていて起きるものではありません。

奇跡が起きる確率は、努力で上げることができます。

医師まかせにせず、とにかく情報を集めて分析する事です。

その中に、もしかすると答えがあるかもしれません。

セカンドオピニオンと二次診療

街の獣医師の技術と経験には大きな差があります。知識にも差があります。

なぜなら街の獣医師は、内科医であり、外科医であり、犬や猫だけでなく、ネズミも鳥も診察するのが役割です。病気ごとの専門医ではないのです。

セカンドオピニオンと二次診療は、街の獣医師の足りない部分を埋める、重要な手段と言えます。

●

出典

※本記事は著作者の許可を得て、下記のブログを元に再構成されたものです。